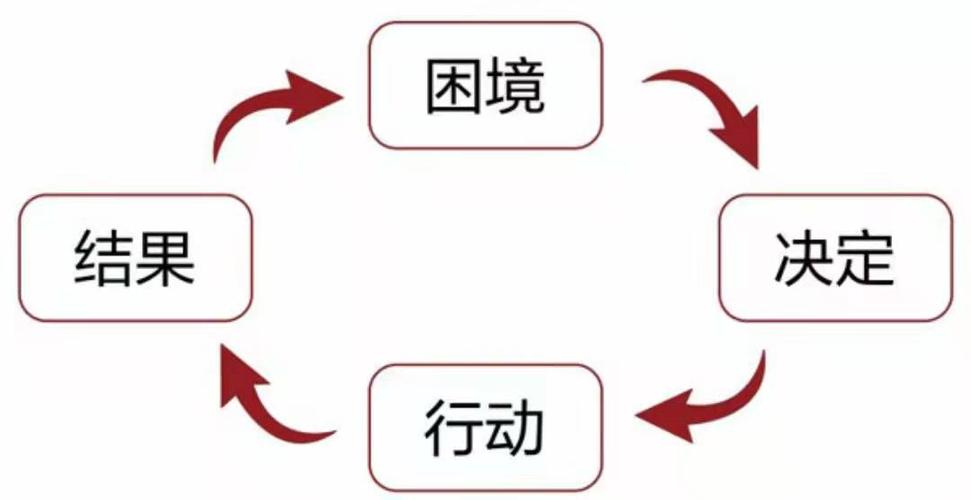

在计算机科学领域,死循环是一个永恒的困境。它犹如程序运行中的幽灵,时刻威胁着程序的稳定性与效率。本文将深入剖析死循环的成因、特点以及应对策略,以期为我国计算机领域的研究者提供有益的借鉴。

一、死循环的成因

1. 循环条件错误:循环条件设计不合理,导致程序在满足条件前无法跳出循环。

2. 变量更新错误:循环体内变量更新不当,使得循环条件始终成立。

3. 外部因素干扰:程序运行过程中,受到外部因素的影响,导致循环无法正常退出。

4. 编程习惯:部分编程者在编写循环时,容易陷入思维定势,导致死循环的产生。

二、死循环的特点

1. 无限循环:死循环一旦产生,程序将陷入无限循环状态,无法继续执行后续操作。

2. 资源占用:死循环会占用大量CPU资源,导致程序运行缓慢,甚至崩溃。

3. 难以定位:死循环往往隐藏在程序内部,不易被发现和修复。

4. 影响用户体验:死循环会导致程序无法正常使用,严重影响用户体验。

三、应对死循环的策略

1. 优化循环条件:确保循环条件设计合理,避免出现“死等”的情况。

2. 检查变量更新:确保循环体内变量更新正确,使循环能够正常退出。

3. 引入外部干预:通过引入外部干预机制,如定时器、信号量等,强制退出死循环。

4. 增强代码可读性:遵循良好的编程规范,提高代码可读性,便于发现和修复死循环。

四、死循环的预防与排查

1. 预防策略:

(1)合理设计循环条件;

(2)关注变量更新;

(3)避免过度依赖外部因素;

(4)培养良好的编程习惯。

2. 排查方法:

(1)使用调试工具:借助调试工具,观察程序运行过程,定位死循环位置;

(2)静态代码分析:通过静态代码分析工具,发现潜在的死循环风险;

(3)单元测试:对程序进行单元测试,验证循环的正确性。

死循环是程序运行中的永恒困境,它对程序稳定性和效率造成严重影响。通过对死循环的成因、特点、应对策略以及预防与排查方法的研究,有助于我们更好地应对这一挑战。在今后的编程实践中,我们要时刻保持警惕,提高编程素养,以确保程序运行的稳定与高效。

参考文献:

[1] 陈巍,张勇. 计算机程序设计[M]. 北京:清华大学出版社,2017.

[2] 高春香,王瑞雪. 软件工程[M]. 北京:机械工业出版社,2015.

[3] 王勇,李娜,刘洋. 计算机程序设计基础[M]. 北京:人民邮电出版社,2016.